À la faveur de sa réouverture après des travaux d’extension, le Palais Galliera, musée de la Mode de la Ville de Paris, présente la première rétrospective à Paris d’une couturière hors normes : Gabrielle Chanel (1883-1971).

En effet, après une importante campagne de travaux, le Palais Galliera peut désormais présenter sur deux étages des expositions temporaires de plus grande envergure ou bien exposer sa collection permanente. Aménagées dans les caves voûtées en briques rouges et pierres de taille, sur une superficie de plus de 700 m², les nouvelles salles améliorent l’expérience de visite du public. L’offre de services est également développée grâce à la création d’une salle d’atelier pour les activités culturelles et pédagogiques au rez-de-jardin et d’une librairie au rez-de-chaussée.

La fermeture pour travaux du Palais Galliera aura enfin été l’occasion de rénover 5 000 m² de magnifiques façades et ornements architecturaux.

L’occasion de re découvrir le lieu en visitant la rétrospective consacrée à Chanel. Dans ces années où Paul Poiret domine la mode féminine, Gabrielle Chanel, va dès 1912, à Deauville, puis à Biarritz et Paris, révolutionner le monde de la couture, imprimer sur le corps de ses contemporaines un véritable manifeste de mode.

Chronologique, la première partie évoque ses débuts avec quelques pièces emblématiques dont la fameuse marinière en jersey de 1916; elle invite à suivre l’évolution du style de Chanel à l’allure chic : des petites robes noires et modèles sport des Années folles jusqu’aux robes sophistiquées des années 30. Une salle est consacrée au N°5 créé en 1921, quintessence de l’esprit de « Coco » Chanel.

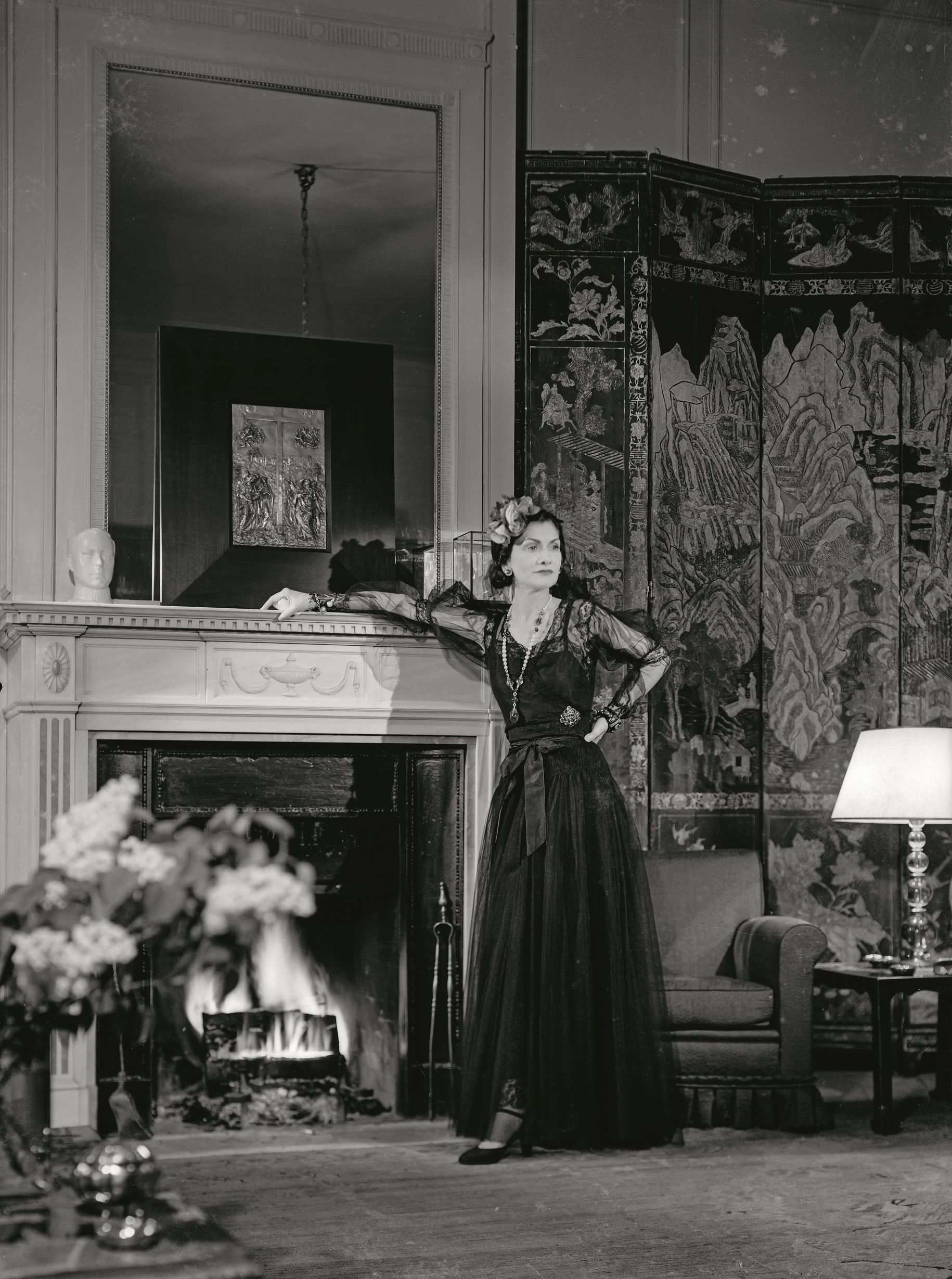

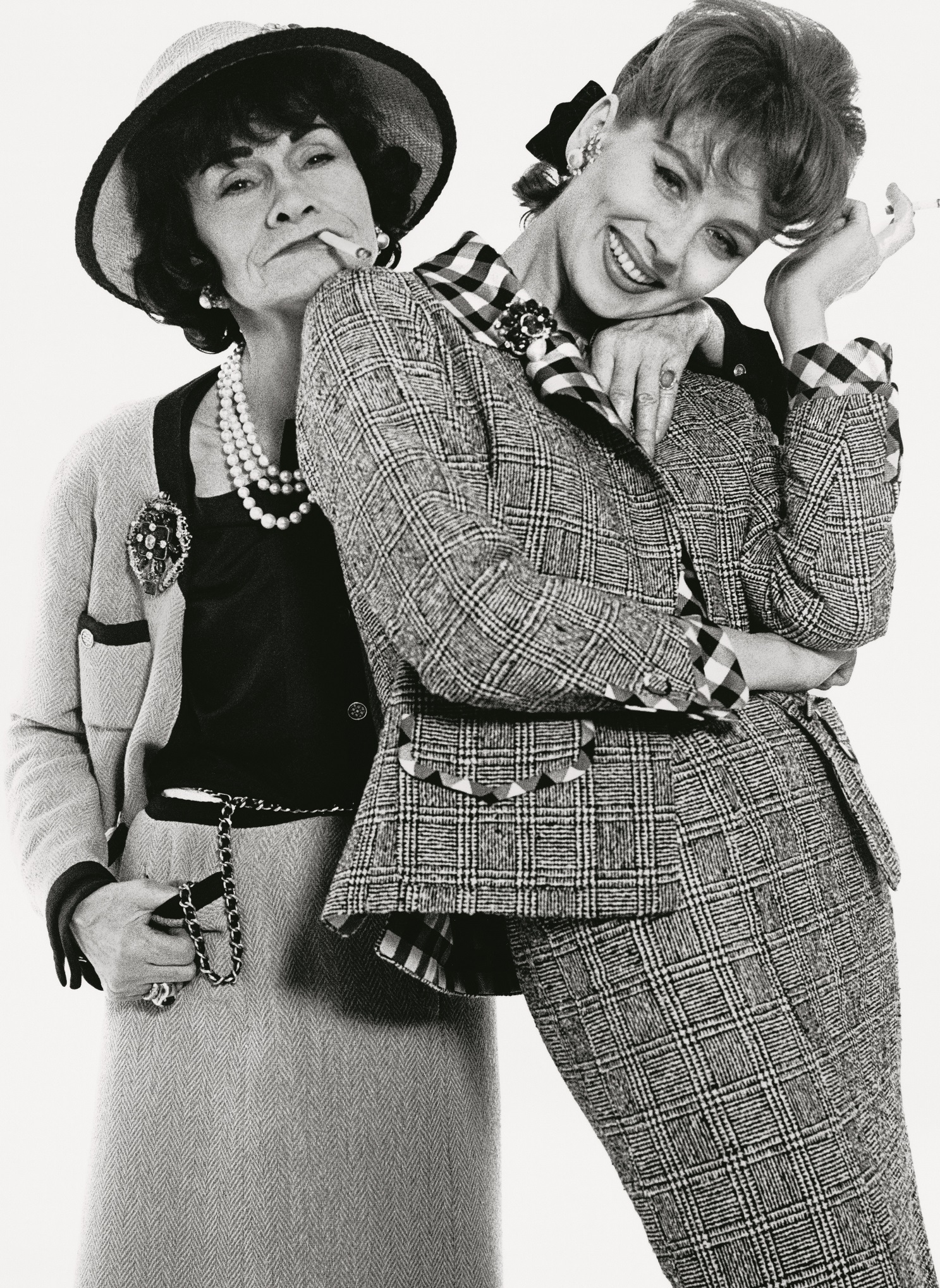

En regard du parcours articulé en dix chapitres, dix portraits photographiques de Gabrielle Chanel ponctuent la scénographie et affirment combien la couturière a incarné sa marque. Puis vient la guerre, la fermeture de la maison de couture…seule subsiste à Paris au 31, rue Cambon la vente des parfums et des accessoires. Viennent ensuite Christian Dior et le New Look, ce style corseté qu’elle conteste. Gabrielle Chanel réagit avec son retour à la couture en 1954 et, à contre-courant, réaffirme son manifeste de mode.

Thématique, la seconde partie de l’exposition invite à décrypter ses codes vestimentaires : tailleur en tweed gansé, escarpin bicolore, sac matelassé 2.55, couleurs noir et beige bien sûr, mais aussi rouge, blanc et or… sans oublier les bijoux fantaisie et de haute joaillerie indispensables à la silhouette de Chanel.

Gabrielle Chanel. Manifeste de mode occupe une surface de près de 1500 m2 – dont les nouvelles galeries ouvertes en rez-de-jardin. Sur un parcours jalonné de plus de 350 pièces issues des collections de Galliera, du Patrimoine de la Maison, de musées internationaux – le Victoria & Albert Museum de Londres, le De Young Museum de San Francisco, le Museo de la Moda de Santiago du Chili, le MoMu d’Anvers… et de collections particulières, cette exposition est une invitation à découvrir un univers et un style intemporels.

GABRIELLE CHANEL. MANIFESTE DE MODE – Du 1er octobre 2020 au 14 mars 2021

Palais Galliera, musée de la Mode de la Ville de Paris

10, Avenue Pierre-Ier-de-Serbie 75116 Paris